上午八点,茶山脚下的雾气还未散去,琅琅书声已从教室的窗口飘出。在云南省思茅第一小学教育集团四年级的课堂上,志愿者任何雨含正带着孩子们诵读课文《绿》,不一会儿就在黑板上写满了板书。这是中央民族大学第26届研究生支教团思茅分团的日常剪影。

9年来,中央民族大学共向云南省普洱市思茅区输送60位志愿者担任支教老师,直接受益学生超6000人。2024年8月,7名00后研支团成员接过接力棒,跨越山海,以教育为桥,在这片民大人努力耕耘的红土壤上,续写着爱与希望的新篇章。

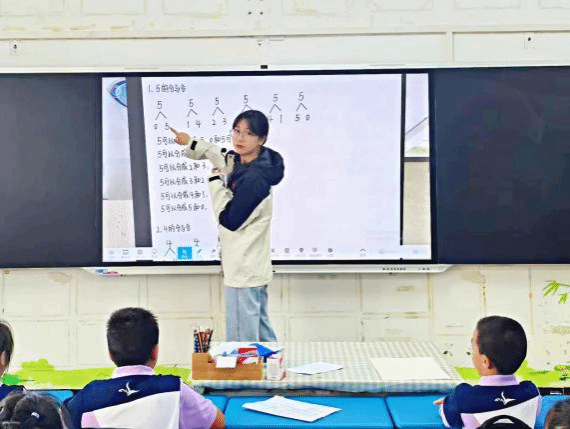

站上讲台,从“零”开始

“老师,这个数字像小鸭子!”思茅四小的教室里,一个孩子举着歪歪扭扭的“2”字,兴奋地向刘香杉挥舞。作为一年级数学教师,刘香杉面对的是一群对数字几乎零基础的学生。开学第一周,她发现班上一小半孩子无法连贯数到20,“有的孩子连握笔姿势都不对”。

和第一次坐在课桌前的学生一样,志愿者也是第一次真正站上讲台,而教学也没有现成的模板。课间,她经常蹲在课桌旁,握着孩子的手把数字一遍遍描红,半年下来,她基本熟悉了班上所有孩子的笔迹。从“入门”第一课教起,是一种挑战,所以谈起这段支教经历对学生的改变,她并没有很“宏大”的愿望,而是着眼于细节:“还是要基于学生实际进行教学,从小事教起,最重要的是培养学习习惯,这才算给孩子们打下好基础。”

在思茅二小,杨英杰的道德与法治课堂同样经历着蜕变。“来云南之前,民大的老师告诉我,‘先学会做人,再学会做学问’,道德与法治就是教‘做人’的学科”,他说。到班上之后,他发现学生对道德与法治的学习有着天然的疏离和淡漠,一般都是靠“考前突击”。面对现实学情,他没有退缩,而是选择“变着花样”上课:将法律知识转化为“普法辩论赛”,把家庭矛盾案例演成“课本剧”,举办“人物与美德”故事会,还在课前邀请孩子们,在黑板上画出一颗颗象征民族团结的红石榴。

志愿者到岗三个月后,思茅区迎来了期中质量检测,这个班级的道德与法治成绩跃至全区榜首。更令他触动的是,家长会上,一位奶奶紧握他的手:“小娃现在回家总说‘杨老师教我们要讲道理’,连他爸妈吵架都管得住!”

素质教育,让灵魂与美相遇

周五下午的思茅二小操场总是沸腾着欢呼。郑原健蹲在地上,和学生们围着自制水火箭倒数:“3、2、1——发射!”水火箭腾空而起,孩子们尖叫着追逐那道划过蓝天的弧线。

这位每周在五年级8个班里轮流授课,还开设了兴趣课程的科学老师,善于将知识化为游戏,在课上用小灯泡模拟太阳,在实验过程中展示AI演示小动画,还教孩子们试着用蚕豆画细胞结构。作为团内课时量最多的志愿者,刚接手教学任务时,他每天都是行色匆匆,上课、教研、备课“三点一线”。在积累了一些经验后,他也总结了一套自己的教学方法:“小学阶段的科学课,知识很多很杂,如果孩子们能基于兴趣主动了解,那就事半功倍了,这就是素质教育的意义。”

作为“新晋”班主任,李茜熙创设了“小纸条信箱”——所有同学都可以用小纸条的形式与老师沟通。

“我的书包被同学随意翻动,我有点难过。”“为什么我回答问题的时候,有同学在笑?”到了四年级,学生自我意识增强,处理部分人际关系问题时显出诸多困惑,上述烦恼也开始逐渐出现在小纸条的内容里。为了帮助学生厘清人际边界,她邀请到专业的心理咨询师,在班里举办了“建立自我边界感”心理健康教育讲座。

当谈到“性别界限”时,李茜熙用孩子们可以理解的比喻进行讲解:“男生女生都可以勇敢善良,但就像春天有不同颜色的花,我们要尊重彼此绽放的方式。”讲座结束后,“小纸条信箱”里出现了一条匿名的留言,ta写道:“老师,我终于能对动我笔袋的同学说‘请停止’了。”

“课堂可以没有‘屋顶’,这是我在民大读书的四年里最深的体会”,任何雨含说。今年三月,她在班里举办了一场以“寻找春天”为主题的拼贴诗活动,鼓励学生化身“生活诗人”,用双眼探索世界,用双手创造美。课间时分,孩子们自发穿梭在校园各个角落,搜寻着“诗意素材”。操场边的小石子、被风吹断的柳枝、美术课剩下的彩纸边角料,甚至数学作业本上划掉的草稿数字,都成了他们眼中的“宝藏”。

有孩子用树叶模拟水流动起来的波纹,拼凑出“柳枝轻吻河流”的诗句;有孩子在纸板中央贴上蒲公英绒毛,写下“放飞心情,细雨蒙蒙,享受自然”。在拼贴与涂鸦的过程中,平时害羞的孩子也可以勇敢表达,用诗句大胆“说出”自己的看法,“讲出”那些不敢宣之于口的期待与失落。

这堂“寻找春天”的美育课,在参观云南农业大学时有了回响。任何雨含带着孩子们走进茶田,在清新的香气中俯身采摘,学习炒制,最终品尝自己的劳动成果,实实在在地体验了“一片叶子”的“前世”与“今生”。回程的路上,有孩子坐到她身边,递过来一张皱巴巴的纸——上面是一首题目叫《绿叶》的小诗。寓教于乐的主题活动,不仅让文字在童心中生根发芽,更在素质教育的土壤里,栽培了勇于探索、懂得观察、敢于表达的生命幼苗。

思政育人,播撒心灵的星火

半年的时间里,王博把自己创设的“每周一个民族团结小故事”讲堂,从单向讲述变成了多维互动的生动案例。

最初的几堂课,她都会带着自制教具开讲,用麻绳模拟茶马古道,用彩色粉笔绘制民族服饰图,孩子们听得津津有味,逐渐理解了“民族团结”这个四字词语的意义。但真正让课堂活起来的,是学生主动举起的手——“老师,这个我能不能和你一起演呀?”

她顺势改变教学模式。从此教室里不再是老师谆谆教诲的“独角戏”,孩子们自己搜集资料,用稚嫩的语言将民族团结的故事娓娓道来,分工合作,表演各民族同胞和睦相亲的场景,这个最初由教师主导的理论课堂,如今已成为学生自主参与的沉浸式实践平台。

王博和好友的微信消息里,记录着课堂转型的每个节点,她自豪地说:“孩子们开始主动追问各自的民族习俗,曾经害羞的学生也敢站在讲台上讲述《半条被子》的故事,我很有成就感。”这堂持续了十余周的课程证明,民族团结教育不是抽象的概念灌输,而是让孩子们在共创共享中,真正理解“我们”二字的分量。

视线转向舞蹈教室,张明慧正带着学生舒展肢体。初来时,毕业于舞蹈学院的她心里有些打鼓:“小学并没有专门的舞蹈课,我要负责音乐教学的任务,所以怕专业不对口。”她在短时间内完成了心态的调整,一边学习乐理知识,担任音乐老师的角色,一边研究如何发挥自己的特长,最终在思茅一小创建了中国舞校队。

第一节舞蹈课,有的孩子连压腿都咬着牙喊疼,更羞于展现自己。她卸下舞鞋,赤足示范,告诉同学们,舞蹈不只是呈现给别人的表演,更重要的是和自己对话。渐渐地,学生们摸索到了用肢体表达情感的技巧,但还是“感觉缺一点精气神”。

开学不久,一次真正能激发孩子们的自信心和荣誉感的机会摆在了张明慧面前。在学校的领导和音乐组老师们的帮助下,她和团队联合创作情景剧《时刻准备着》,并参加了普洱市“大中小思政课一体化建设系列活动——延安精神进校园文艺汇演”。舞台上,穿着各民族服装的孩子高昂头颅,用舒展的双臂、翻转的腰肢、腾空的双腿展示延安时期的革命胜利,演绎红色记忆中的延安精神;戴着红领巾的孩子眼神坚定,在闪耀的聚光灯下瞻仰先辈事迹,面向国旗起誓,童音纯真但字字铿锵。

捧着一等奖的奖状返校那晚,张明慧在支教日记里写道:“真正的红色基因传承,不是复刻历史动作,而是让延安精神活在孩子们的心里。”

群山环抱的滇南,教育的温度正悄然生长。在这里,中央民族大学的志愿者们见证过课本知识如何唤醒思维,心理教育怎样舒展灵魂,更亲历着那些看似微小却可能影响人生的轨迹。

从北京到思茅,1800公里的距离,被一堂堂课、一次次牵手、一个个苏醒的梦想填满。这些“00后”志愿者如同星火,照亮的不只是三尺讲台,更是一个个即将破土而出的春天。当茶山新芽沐雨而生,他们的青春,正与这片土地的未来共写一首绵长的诗。