新闻网讯 八月的黔北,青山叠翠间还留着夏末的余温,丹砂古道的石板上仿佛仍回荡着千年的马蹄声。中央民族大学“黔北仡佬族博物馆・遗迹・档案中的民族‘三交’实践团队”循着历史的脉络,从遵义会议会址的红色沃土,到平正仡佬族乡的绝壁渠边,再到务川龙潭古寨的青石板路、道真中国傩城的鼓声阵阵,用脚步丈量民族交融的轨迹,在知行合一中读懂“中华民族一家亲”的深层密码。

红色寻初心:会址与渠畔的民族团结

实践团的首站红色之旅在遵义会议会址,队员们读懂,革命胜利的背后,是民族团结的坚实根基。而这份“同心”的力量,在平正仡佬族乡的大发渠边,有了更鲜活的新时代注脚。

站在大发渠的蜿蜒渠岸上,队员们指尖抚过渠壁上凹凸的凿痕,粗糙的石面还留着岁月的温度。“这每一块石头,都是黄大发老支书带着村民一锤一钎凿出来的。”解说员的声音里满是敬意。36年光阴,从青丝到白发,黄大发带着村民在悬崖绝壁上开凿出7200米主渠、2200米支渠的“生命渠”,兑现了“水过不去、拿命来铺”的誓言。当九旬高龄的黄大发拄着拐杖走进院子,精神矍铄地拉起队员的手,眼里闪着光:“当年凿渠,各族乡亲们同吃一锅饭、同扛一根钎,谁家有困难都搭把手,渠水通了,咱们的心也更紧了。”他指着窗外的田野笑说,如今渠水不仅滋养了团结村,还流进了共心村、红心村,各族群众通婚成常态,黄爷爷的手布满老茧,却能清晰说出通水以来村里的变化,这双手凿出的不只是水渠,更是各族群众心连着心的纽带——原来‘中华民族一家亲’,就藏在这代代相传的坚守里。”

歌舞载文脉:仡佬艺术里的交融密码

围坐在中国音乐家协会会员、前务川县文化局副局长罗来江老师工作室的电脑前,队员们正被一阵清脆的击打声吸引——那是仡佬族传统农具“淘盆”与“挂子”碰撞出的节奏,视频中罗老师正带领学生排练《淘盆打挂子舞》。“你们看这动作,弯腰、扬臂、齐喊号子,都是当年仡佬族和汉族、苗族先民一起在河边淘丹砂、在山间赶野兽的模样。”罗老师边示范边讲解,粗糙的淘盆边缘还留着岁月的包浆,却在师生手中跳出了鲜活的劳动图景。队员们忍不住随着节奏一同模仿着比划起来,刚跟上节奏便感慨:“原来高中在校园艺术节跳的这支舞,背后藏着这么深的民族共融故事!”更让队员们触动的,是罗老师指导创作的务川民族中学校歌——从最初只体现仡佬文化,到融入苗、土家、汉等16个民族的精神内涵,“仡苗土汉的土壤,耕耘奉献,我们奋发向上”的歌词,如今成了全校师生每天传唱的民族团结之歌。而罗老师创新组建的校园交响乐团,更将唢呐、二胡等民族乐器与西方交响乐架构结合,创作的《仡山披彩迎宾客》奏响时,丹砂文化的厚重与多民族协作的温暖,让在场者无不热泪盈眶。

古寨藏春秋:龙潭里的记忆与新生

离开务川,实践团走进龙潭古寨——这座被誉为“世界最古老仡佬古寨”的村落,一砖一瓦都写满交融的故事。半边寨门虽历经两百年风雨,双层木瓦上的龙凤纹样仍依稀可辨,61岁的第24任寨老申福进指着门楣上的炼丹炉纹木雕笑说:“这是我们的‘传家宝’,秦代起这里就采丹砂,汉族商人沿着洪渡河来交易,木雕上的纹路,既有仡佬的图腾,也有中原的吉祥意。”在古寨申祐祠前,队员们驻足良久:这座供奉明代“忠烈”进士申祐的祠堂,将仡佬族的“义勇”传统与儒家“忠孝”文化完美融合,如今寨里仡佬族与侗族、苗族通婚已成常态,多民族家庭围坐火塘话家常的场景,正是“中华民族一家亲”的生动写照。更让队员们惊喜的是古寨的“新变化”:“村光大道”舞台旁,村民正用电商直播推销仡佬族刺绣和村寨农产品,寨老打趣道:“以前丹砂靠马帮运出去,现在手机一点就能卖到全国,年轻人回来创业的更多了,文化也传得更远喽!”夕阳西下时,龙潭溪的流水映着紫荆花的影子,队员们忽然明白:文化传承从不是守着旧物不动,而是像这溪水一样,在流动中汇聚更多力量。

非遗与盛宴:道真的“三交”温情

除了这几段深刻的相遇,实践团的旅程还有太多难忘的瞬间:在道真“仡佬白果花手工坊”,非遗传承人黄贤梅老师展示被法国卢浮宫收藏的《山王图》剪纸,指尖翻飞间,傩戏元素与古典文学碰撞出创新火花;在中国傩城,三幺台宴席上茶席敬客、酒席叙情、饭席暖心的礼仪里,苗舞的灵动、彝歌的豪迈与仡佬傩戏的庄重同台绽放,打铁花的璀璨夜空下,各族同胞共唱一首歌的场景,让“三交”有了最温暖的模样。

文博溯本源,初心承使命

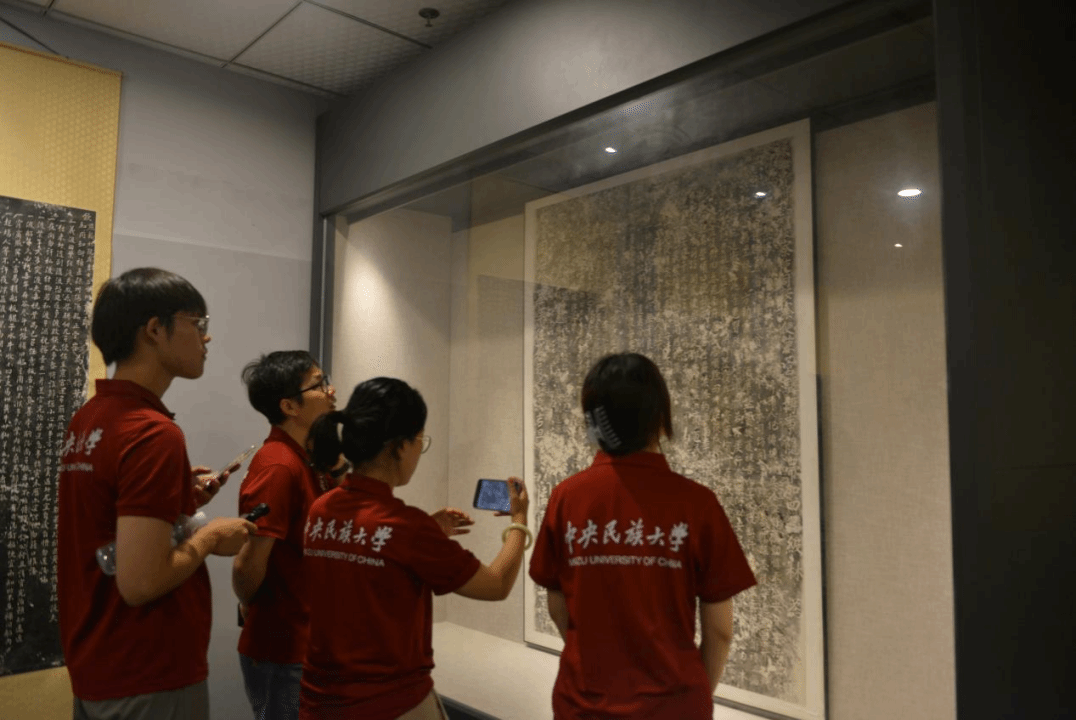

当实践团最后站在正安县博物馆,看着《尹先生务本堂碑拓片》上记载的东汉尹珍“学成归乡教各族子弟”的故事,忽然读懂了这场旅程的意义:从汉代丹砂贸易的黄金纽带,到新时代文化创新的青春实践,黔北大地的每一寸土地,都在书写着民族交融的篇章。

中央民族大学“黔北仡佬族博物馆・遗迹・档案中的民族‘三交’实践团队”满载而归,团队成员收获的不仅是装满调研笔记的行囊,更是一份守护文化多样性、铸牢中华民族共同体意识的青春承诺——正如那抹穿越千年的朱砂红,终将在代代传承中,映照出更璀璨的未来。